Fuente Original: CONSORSEGUROS Revista Digital

Autoras: Isabel Bardají Azcárate, Esther Hernández Montes, Ana Mª Tarquis Alonso. CEIGRAM, UPM

En los últimos 10 años, el seguro agrario ha experimentado un significativo crecimiento en términos de aumento del capital asegurado, lo que pone de manifiesto su importancia como instrumento de gestión de riesgos en las explotaciones agrarias y en el sostenimiento de rentas. Pero al mismo tiempo se ha producido un aumento de la siniestralidad y sobre todo un mantenimiento de niveles elevados durante varios años consecutivos, que han alertado sobre la sostenibilidad del sistema. Episodios como sequías, inundaciones, heladas o pedriscos se sucedieron con una frecuencia mayor de lo esperado y de lo constatado en el pasado. El 2024 supuso un respiro en este sentido, pero todo apunta a que nos enfrentamos a un futuro en el que, como consecuencia del cambio climático (CC), la frecuencia de sucesos extremos va a aumentar. Ello ha puesto en alerta a todos los actores del sistema, desde los agricultores, que demandan un mayor apoyo a los seguros agrarios, hasta las compañías de seguros y la administración, que demandan reformas que permitan hacer frente a este exceso de siniestralidad, independientemente del mayor apoyo concedido.

Los efectos del CC hacen de la gestión del riesgo en la agricultura una necesidad y el seguro agrario debe considerarse como una herramienta más de esta gestión, en la que la adaptación es fundamental e inevitable. Teniendo en cuenta esto, vamos a analizar en qué medida los efectos del CC afectan a la gestión de riesgos en la agricultura, cuáles son las posibilidades de adaptación a esta situación y qué papel juegan los seguros agrarios.

La gestión del riesgo

El riesgo es un concepto que combina la existencia de una amenaza o peligro que puede ocasionar daños junto con la vulnerabilidad de un sistema que hace que se vea afectado por ese peligro, y que depende de sus características. El que podamos influir en estas características es lo que hace que podamos hablar de gestión de riesgos. Así, la vulnerabilidad ante el peligro depende de la exposición, por ejemplo, de la localización de cultivos en suelos con diferente capacidad de retención de agua y los posibles daños a una sequía, de la sensibilidad del sistema, como el estado fenológico en el que se produce el peligro o la resistencia a la sequía de diferentes variedades de cultivo, y de la capacidad de adaptación, que representa la capacidad para disminuir la vulnerabilidad y ajustarse a los posibles peligros. La gestión del riesgo implica actuar sobre la vulnerabilidad del sistema mediante estrategias que pueden ser ex-ante (adoptadas antes de que ocurra el evento adverso) o ex-post (adoptadas después). Las estrategias ex-ante incluyen:

- Prevención: Evitar el impacto de la amenaza (ej.: cambio de cultivos, no cultivar variedades vulnerables o modificar las fechas de siembra o los sistemas de conducción).

- Mitigación: Reducir o minimizar los efectos adversos (ej.: diversificación de cultivos, gestión de suelos o agua).

- Transferencia: Trasladar el riesgo a un tercero, como una compañía de seguros mediante el pago de una prima.

La estrategia ex-post mencionada es la aceptación, que implica asumir las pérdidas (ej.: mediante ahorros o venta de activos). Estas estrategias no son independientes y su elección depende del alcance y nivel del riesgo. Para ello, los riesgos se pueden estratificar segmentándolos según su nivel y alcance. Esto ayuda a identificar las opciones de gestión y asegurar la coherencia del sistema global de gestión de riesgos. Los niveles de riesgo pueden clasificarse en:

- Riesgo normal (estratos inferiores): Abordado principalmente con prevención y mitigación (gestión en la explotación), financiado privadamente.

- Riesgo transferible (estratos medios): Requiere prevención, mitigación y transferencia (seguros de cosecha, animales o ingresos), puede ser financiado pública y privadamente.

- Riesgo catastrófico (estrato alto): Implica prevención, mitigación, transferencia y aceptación (gestión de crisis, ayudas ex-post), financiado públicamente.

Un alcance elevado y niveles de riesgo reducidos pueden ser abordados por medidas de prevención y mitigación tomadas directamente por los agricultores, si el nivel de riesgo aumenta, y con ello las potenciales pérdidas, será más necesaria la suscripción de un seguro. Al mismo tiempo, cuantas más medidas de prevención y mitigación se adopten, menores pérdidas se producirán y, por tanto, la necesidad o efectividad de un seguro agrario será menor.

Los efectos del cambio climático en la agricultura

Todos los modelos climáticos apuntan a un aumento de la frecuencia, severidad y duración de los sucesos extremos, como las olas de calor y las sequías, junto con un aumento de las temperaturas y una disminución y mayor variabilidad de las precipitaciones. En el Mediterráneo, además, aumentará la variabilidad interanual, lo que se traducirá en condiciones medias más cálidas y secas, con periodos más frecuentes de sequías y olas de calor y también con episodios de granizo y heladas fuera de las épocas habituales, episodios de temperaturas anómalas o adelantos o retraso de las fechas esperables de comienzo de las lluvias.

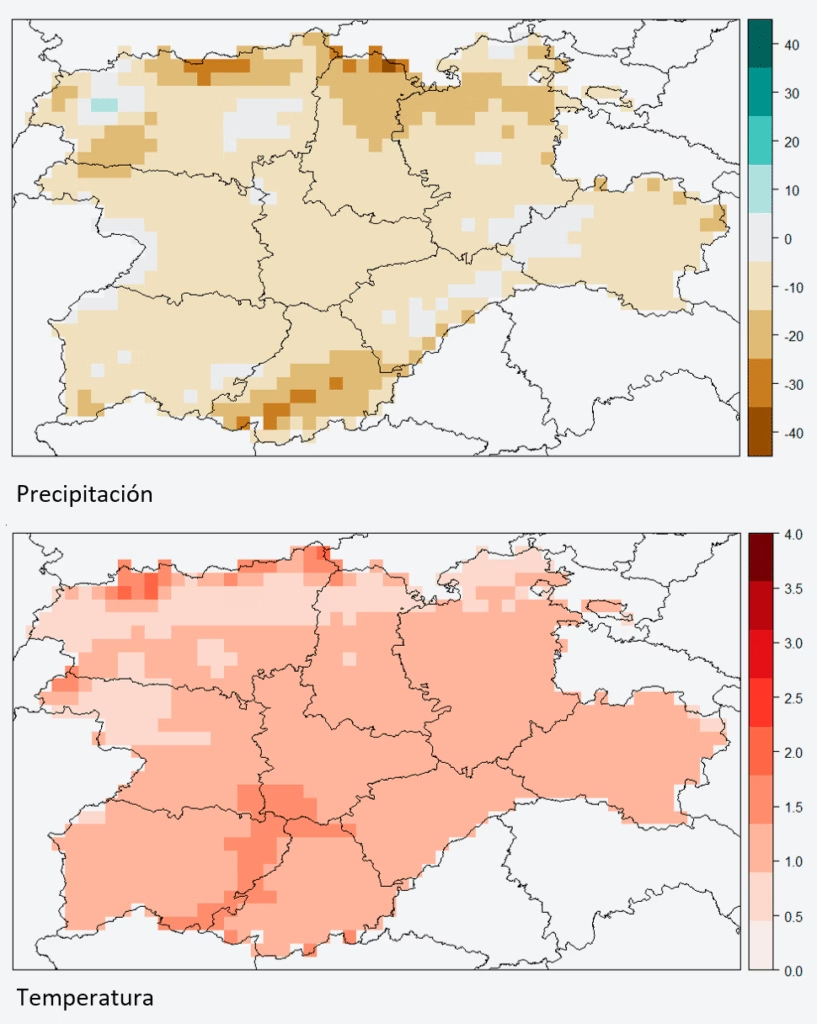

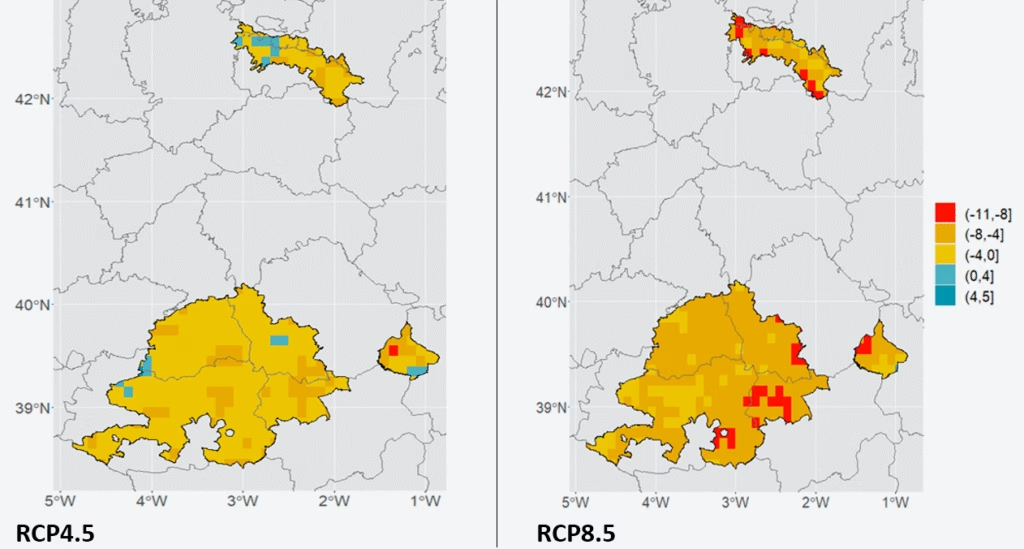

En un estudio reciente realizado en el CEIGRAM (CEIGRAM, 2023) se analizó la evolución e incidencia de los eventos extremos más relevantes para los seguros agrarios en distintas producciones agrarias y se confirmó esta tendencia, pero partiendo, en este caso, de series temporales de datos observados de clima (temperatura y precipitaciones). Es decir, el cambio no es el proyectado a partir de modelos, sino el observado hasta ahora. Al analizar los eventos extremos singulares adaptados a los momentos sensibles de los principales cultivos se observó una tendencia al aumento de la frecuencia y/o duración de los eventos asociados a temperaturas máximas y sequía y una disminución de los relacionados con las temperaturas mínimas y las heladas, agudizándose la tendencia en las últimas décadas. El impacto que esta tendencia ha tenido en los seguros agrarios es complejo y el análisis es limitado al no disponer de series históricas del seguro tan amplias como las climáticas, aunque sí fue posible identificar indicios de relación entre la ocurrencia de los eventos extremos y los daños producidos en los cultivos. Otras investigaciones más locales llegan a resultados similares. Por ejemplo, el análisis del impacto en rendimientos de cereales en Castilla y León bajo escenarios de CC (CEIGRAM, 2020) establece una disminución de las precipitaciones y un aumento de la sequía, obteniéndose un aumento de las situaciones con rendimientos por debajo de los umbrales de viabilidad y duplicando el número de años con rendimientos anormalmente bajos, aunque con gran variabilidad espacial.

Fuente: CEIGRAM.

En cualquier caso, el CC va a producir en nuestro país un endurecimiento de las condiciones para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, que va a hacer ineludible la adopción de estrategias de prevención y mitigación, adaptándose a unas condiciones climáticas medias y extremas más desfavorables, que no solo afectan a los rendimientos de los cultivos sino que también aumentan el riesgo de aparición de plagas y enfermedades nuevas que habrá que aprender a controlar y combatir de forma medioambiental y económicamente sostenible.

Adaptación al cambio climático

El CC va a aumentar la probabilidad de las amenazas, la posibilidad de que se produzcan sucesos adversos y, por tanto, si queremos mantener los riesgos en una escala asumible será necesario reducir la vulnerabilidad del sector agrario, reduciendo la exposición y la sensibilidad a esos sucesos adversos o aumentando la adaptación. Para ello, cobran mayor importancia las estrategias de prevención y mitigación para reducir el impacto negativo del suceso adverso, con el fin de que la transferencia de riesgos mediante el seguro sea asumible.

La elección óptima del cultivo (leñosos, herbáceos, permanentes…), la introducción de nuevos cultivos más resistentes a las nuevas condiciones o el desplazamiento en algunos casos de las áreas de cultivo actuales contribuirán a prevenir los efectos negativos. Pero son las estrategias de mitigación las que cobran mayor importancia en este escenario. La mejora en la gestión del suelo, diversificando cultivos e introduciendo leguminosas en las rotaciones, el cambio a variedades más resistentes, con distintas necesidades de frío o de ciclos más cortos, los cambios en el manejo (fechas de siembra o aportación de nutrientes), incluyendo la mejora en la eficiencia del riego y el empleo de prácticas como las cubiertas vegetales que mejoran la estructura del suelo y su contenido en materia orgánica o la mejora en la gestión de pastos, son medidas que deben adoptarse en función de las condiciones locales del cultivo. La dificultad estriba en que la solución óptima es local y normalmente diferente para cada cultivo y sistema de producción, por lo que identificarla requiere un esfuerzo importante de recogida de información y análisis, es decir, en investigación.

Fuente: CEIGRAM.

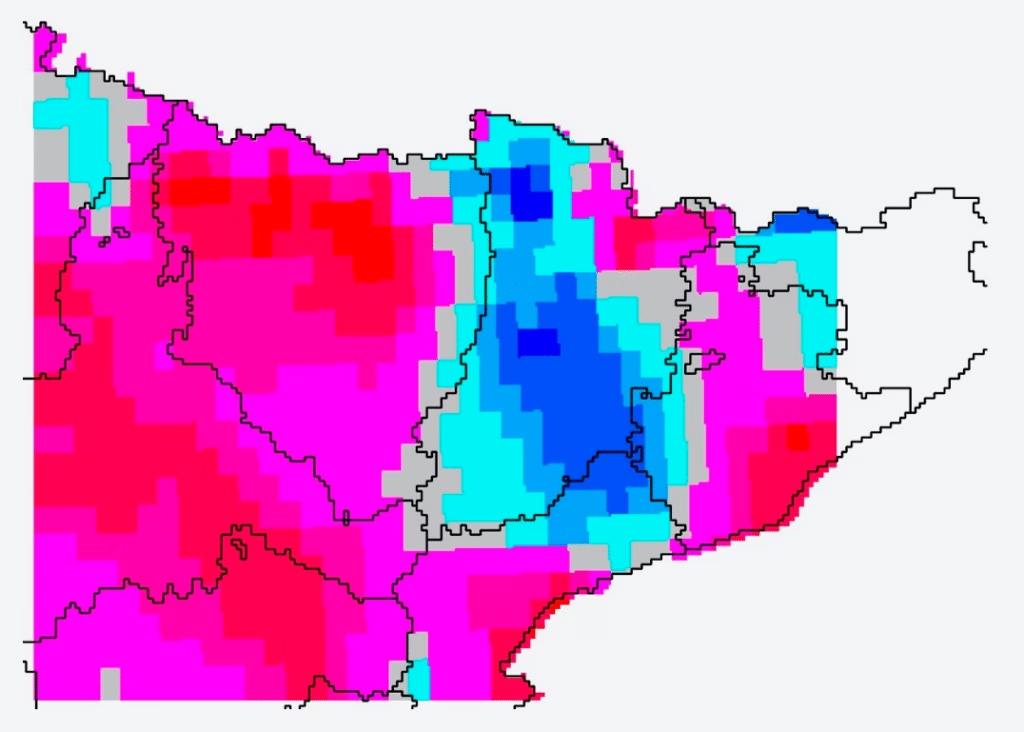

Distintos estudios realizados confirman la importancia de la adaptación de la producción agrícola y ganadera, así como las estrategias a seguir (Medina Martín, 2015). Desde sus comienzos en el 2007, el CEIGRAM se ha focalizado en el diseño de herramientas, estudios y políticas que apoyan al sector agrario frente a los retos del CC y adaptación al mismo con un enfoque interdisciplinar (https://ceigram.upm.es/proyectos-investigacion/ ). Por ejemplo, en el sector de cereales de invierno se observó que el principal problema en un futuro cercano en Castilla y León se localizaba en otoño, con una disminución de lluvia y un aumento de temperaturas apuntando a un cambio de fecha de siembra y a ciclos más cortos. Respecto al cultivo de frutales, en el estudio realizado en Huesca y Lérida, se obtuvo una relación estadística directa entre la temperatura mínima de verano y la intensidad de granizo (CEIGRAM, 2019a). Se elaboró un mapa de zonificación de tendencias de esta temperatura, marcándose zonas en las que se espera un aumento de riesgo de pedrisco apuntando a una inversión en mallas antigranizo. El riesgo de heladas también ha sido estudiado en profundidad en el cultivo de la vid, analizando la evolución de la climatología y de los diferentes factores como la variedad, los sistemas de conducción o las técnicas de manejo que caracterizan a cada denominación de origen, evaluando los efectos en la siniestralidad de cada región vitivinícola (CEIGRAM, 2020a). La caracterización de las variedades tradicionales y locales de vid (CEIGRAM, 2017) es una de las estrategias de mitigación y adaptación utilizadas en la actualidad que permite identificar los genotipos adaptados más tolerantes a estrés abiótico y a condiciones climáticas extremas. En este sentido, se ha realizado una caracterización de variedades tradicionales de frutales de pepita y hueso para indicar las mejoras genéticas para su adaptación al CC (CEIGRAM, 2021), como, por ejemplo: floración en condiciones de falta de frío, polinización biótica y biodiversidad de la fauna polinizadora. También se ha estudiado cuál es el óptimo de fecha de trasplante del tomate para destino industrial a medio y largo plazo para reducir el riesgo de asurado (CEIGRAM, 2023a).

Fuente: CEIGRAM.

Otras técnicas de adaptación al CC son la mejora en la gestión del suelo mediante diferentes soluciones para favorecer un uso del agua más eficiente y aumentar los nutrientes en los agroecosistemas (CEIGRAM, 2017). Por ejemplo, el uso de cubiertas en cultivos leñosos está siendo estudiado en profundidad en condiciones de CC (CEIGRAM, 2024a), y el uso de cultivos de cubierta en rotaciones anuales en sustitución al barbecho durante el periodo entre cultivos ha demostrado mejorar las propiedades del suelo, aumentar la eficiencia del uso de los nutrientes y el control de malas hierbas (CEIGRAM, 2015). En los trabajos orientados a la optimización de cultivos, especialmente cuando se busca simultáneamente reducir la pérdida de cosecha ante los efectos del CC, resulta fundamental que dichos esfuerzos se enfoquen en áreas que constituyan unidades hidrológicas coherentes, como cuencas o subcuencas. Esto permite integrar de forma más eficaz la gestión del agua, los flujos ecológicos y la planificación territorial, favoreciendo así una adaptación más sostenible y basada en los procesos naturales del sistema (CEIGRAM, 2023b).

Las nuevas tecnologías y la adaptación

Las nuevas tecnologías constituyen un instrumento fundamental para facilitar y apoyar el proceso de transición y adaptación del sector agropecuario frente al CC. Como se ha señalado, la agricultura en muchas regiones del mundo es especialmente vulnerable a la variabilidad climática y la capacidad de gestión del riesgo climático es desigual entre territorios, sistemas productivos y actores (FAO, 2016). Dado que el CC se manifestará a través de una mayor variabilidad y la intensificación de fenómenos extremos en diferentes escalas temporales, una estrategia clave de adaptación consiste en fortalecer la capacidad de anticipación y respuesta ante estos riesgos (IPCC, 2022).

La agricultura de precisión se ha convertido en una opción muy interesante para manejar la variabilidad en suelo-planta-microclima de una explotación agrícola. El riego de precisión facilita las decisiones de manejo del riego mediante el uso de sensores y de imágenes multiespectrales en cultivos como la vid y el olivo, y ha mostrado ser una herramienta útil para aumentar la eficiencia en el uso del agua, así como la anticipación a eventos de mayor demanda hídrica (CEIGRAM, 2017a). Además, el uso de índices agrometeorológicos, como el SPEI (índice de sequía basado en precipitación y temperatura) y el NDVI (índice de actividad vegetal derivado imágenes de satélite), es relevante para el diagnóstico, modelado y proyección de impactos, por ejemplo, de la sequía en cereales. El SPEI es útil por sus diferentes escalas temporales y su capacidad para detectar sequías con tendencias de temperatura y alta variabilidad espacial, relevantes para el CC, aunque tiene limitaciones como índice puramente agronómico. También se consideran índices de anomalía edáfica (WCI). Es importante el desarrollo de modelos predictivos que integren observaciones pasadas y escenarios futuros.

Desarrollar dicha capacidad exige incrementar el «conocimiento climático» de todos los actores implicados en la toma de decisiones, desde agricultores y ganaderos hasta responsables de políticas públicas y representantes del sector privado. Este conocimiento no se limita a entender los fenómenos climáticos, sino que debe incluir la habilidad de interpretar pronósticos, valorar impactos potenciales y aplicar medidas de gestión adecuadas. Así, se podrán reducir los efectos negativos del CC sobre la producción agroalimentaria y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades que surjan en determinados contextos.

En este escenario, el seguro agrario desempeña un papel central como herramienta de mitigación del riesgo, tanto a nivel individual —protegiendo los ingresos de los agricultores frente a pérdidas por fenómenos climáticos adversos— como a nivel macroeconómico al amortiguar el impacto financiero sobre los gobiernos y la sociedad. Su eficacia se ve reforzada cuando se integra en una estrategia más amplia de gestión del riesgo, apoyada en herramientas tecnológicas, datos fiables y planificación anticipada.

Uno de los avances más significativos en este ámbito ha sido la incorporación generalizada de pronósticos climáticos en la toma de decisiones agrícolas (Hansen et al., 2011). Aunque todavía existen desafíos en cuanto a su fiabilidad y en la manera en que se comunican, los modelos estadísticos basados en relaciones entre variables locales y patrones climáticos de gran escala (como la Oscilación de Madden-Julian, la Circulación de Walker o las anomalías en las temperaturas de la superficie del mar) han permitido planificar de forma más proactiva. Siempre que estas relaciones permanezcan razonablemente estables, los pronósticos estadísticos seguirán siendo una herramienta valiosa (Goddard and Dilley, 2005).

No obstante, se ha avanzado también hacia modelos de predicción más complejos, basados en procesos físicos y en sistemas acoplados océano-atmósfera, que ofrecen mayor potencial para integrar los cambios inducidos por el CC en distintas escalas temporales. La irrupción de técnicas de big data, la inteligencia artificial (como el machine learning) y la lógica difusa (fuzzy logic), junto con el incremento en la disponibilidad de datos a través de la teledetección y sensores in situ, ha mejorado significativamente la capacidad predictiva de estos modelos (Kamilaris & Prenafeta-Boldú, 2018). Sin embargo, para que esta información contribuya realmente a una mejor adaptación, es esencial garantizar su transferencia efectiva a los usuarios finales, adaptando el lenguaje, los formatos y los canales de comunicación.

En paralelo, muchas de las estrategias de adaptación deben ser contextuales, teniendo en cuenta las prácticas locales y los conocimientos tradicionales (Meuwissen et al., 2019). En determinadas regiones, por ejemplo, la trashumancia sigue siendo una respuesta eficaz para afrontar la variabilidad climática y puede reforzarse con herramientas tecnológicas modernas.

Otras áreas emergentes, como la nanotecnología y la biotecnología, también están ofreciendo nuevas capacidades para analizar la interacción de múltiples factores (concentraciones de CO₂, temperatura, precipitación, plagas, enfermedades, contaminación del aire, etc.) y su impacto combinado sobre los sistemas agrícolas. Para poder tomar decisiones informadas, es imprescindible contar con estimaciones de referencia robustas (baselines) sobre los impactos actuales, que sirvan de base para evaluar de forma precisa los costes y beneficios de las diferentes opciones de adaptación (CEIGRAM, 2023b). Esto incluye definir mejor los umbrales de riesgo y comprender cómo pueden variar los impactos futuros —no solo en magnitud, sino incluso en dirección— ante distintos escenarios climáticos.

La efectividad de las soluciones técnicas disponibles dependerá, en última instancia, de su adopción por parte de los agricultores. Por ello, es crucial impulsar estudios participativos que involucren a las partes interesadas de forma estructurada, para evaluar no solo la tasa de adopción, sino también las barreras socioeconómicas, culturales y técnicas que la condicionan. En este sentido, las herramientas digitales de análisis de estado y recomendación de acciones, como es el caso de la herramienta de cálculo de la huella de carbono en el sector vitivinícola (CEIGRAM, 2022), puede facilitar la toma de decisiones ofreciendo medidas relacionadas con la mitigación de efectos del cambio climático en el sector agroalimentario. Estos estudios también pueden ayudar a valorar, con mayor realismo, los costes y beneficios de las estrategias de adaptación cuando se consideran tanto los valores de mercado como otros factores no monetarios. Además, permiten explorar la viabilidad de opciones que contribuyan simultáneamente a reducir emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la resiliencia, sin perder de vista limitaciones clave como la disponibilidad de agua, energía, fertilizantes o fitosanitarios.

En este sentido, los avances de la agricultura de precisión y las mejoras en la estimación del rendimiento de los cultivos —basadas en sensores, imágenes satelitales y modelos predictivos— están resultando esenciales (Wolfert et al., 2017). Estas herramientas permiten optimizar el uso de insumos, aumentar la eficiencia de las explotaciones y mejorar la capacidad de respuesta frente a eventos adversos (CEIGRAM, 2023c).

Por otro lado, es necesario abordar la gestión del riesgo climático aceptando que existen múltiples fuentes de incertidumbre, tanto en los modelos como en la evolución futura de las variables climáticas. Sin embargo, esta incertidumbre no debe paralizar la acción. Muy al contrario, debe gestionarse como una característica inherente del sistema. Cada vez más, los científicos están desarrollando mejores formas de comunicar el conocimiento incompleto y los responsables de las decisiones deben aprender a valorar el conocimiento imperfecto —fuzzy knowledge— como una herramienta útil, superior a la inacción.

En este contexto, aquellos productores y sistemas que mantengan una mayor flexibilidad serán los que mejor se adapten y más ventaja obtendrán de las situaciones cambiantes. Las estrategias de adaptación deben centrarse, por tanto, en diseñar sistemas agrícolas resilientes, capaces de mantener su funcionalidad frente a un amplio abanico de posibles escenarios futuros. Esta resiliencia debe entenderse de forma holística, incorporando no solo elementos agronómicos o tecnológicos, sino también estructuras sociales, económicas e institucionales (Moser & Ekstrom, 2010). La adaptación debe dejar de verse como un conjunto de medidas a escala de finca y pasar a concebirse como una transformación sistémica.

En el marco de la ciencia climática, una de las áreas de mayor crecimiento reciente es el estudio de los daños atribuibles a eventos extremos. Esta disciplina combina análisis estadístico de series climáticas con modelos computacionales avanzados para evaluar hasta qué punto el CC antropogénico ha alterado la probabilidad y severidad de fenómenos extremos concretos. Estos estudios de atribución son especialmente relevantes para el diseño y sostenibilidad del seguro agrario, ya que ayudan a responder preguntas clave sobre la causalidad y repetitividad de estas adversidades.

En definitiva, a medida que el CC se afianza, la creciente incertidumbre del clima y la intensificación de eventos extremos ponen en peligro medios de vida agrícolas que ya eran frágiles. Frente a este desafío, la integración de innovación tecnológica, análisis masivo de datos (big data) y sistemas robustos de aseguramiento representan una estrategia fundamental para proteger la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del sector agropecuario en el largo plazo.

Conclusiones

El CC es una realidad y la adaptación es necesaria y posible y debe acometerse por todos los actores del sistema. Los seguros agrarios han jugado un papel muy importante en el mantenimiento y estabilización de las rentas agrarias y debe continuar siéndolo en un contexto de variabilidad climática, para lo que será necesaria su adaptación con vistas a la sostenibilidad financiera del sistema, a través de medidas como la modificación de primas, la individualización de coberturas, la mejora en la fijación de rendimientos o el replanteamiento de las series históricas de rendimientos utilizadas que incorporen las tendencias recientes. También será necesario incorporar los avances científicos y la mejora en los pronósticos climáticos y en la predicción de la dirección e impacto del CC y la determinación de los umbrales de riesgo.

Sin embargo, el seguro agrario es una herramienta más dentro del menú de las distintas estrategias de gestión del riesgo disponibles que deben ser consideradas de forma conjunta en la medida en que están interrelacionadas. No hay una única medida de adaptación y es necesario también que los agricultores emprendan un proceso de adaptación a la nueva situación climática, abordando cambios de cultivos, de variedades y de manejo, incluyendo la gestión de recursos que les permitan enfrentarse a ello.

Pero no hay que olvidar que la adaptación requiere adecuarse a las condiciones locales, por lo que es preciso mejorar la información y la transferencia efectiva de conocimiento sobre las posibilidades reales de adaptación. La investigación juega aquí un papel importante y debe ser realizada en colaboración con el sector productor a través de estudios participativos y apoyada por las Administraciones públicas que además deben respaldar activamente su implementación.

Las nuevas tecnologías amplían el abanico de posibilidades y ayudan a este proceso de transición. La agricultura de precisión, la teledetección, la robótica o la biotecnología, junto con los avances científicos en los pronósticos climáticos mencionados, van a facilitar de forma significativa este proceso.

Referencias

CEIGRAM (2015). Mejora del manejo de los cultivos cubierta para aumentar la sostenibilidad de sistemas de cultivo en regadío.

CEIGRAM (2017). Estudio del potencial enológico de variedades de vid minoritarias en la Denominación de Origen Méntrida (PEVIMEN 2017).

CEIGRAM (2017a). Riego de precisión en olivar y viñedo. Evaluación de sensores en suelo-planta atmosfera e imágenes multiespectrales en estrategias de riego deficitario (SENSOLEOVID).

CEIGRAM (2017b). SolACE – Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use.

CEIGRAM (2019). Estudio sobre seguros agrarios y su tarificación en relación con la meteorología extrema (STORM-SOS). Fase I: Estudio del riesgo de pedrisco para frutales en Huesca y Lérida.

CEIGRAM (2020). Estudio sobre seguros agrarios y su tarificación en relación con la meteorología extrema (STORM-SOS). Fase II: Estudio del riesgo de sequía para cereales de invierno en Castilla y León.

CEIGRAM (2020a). Estudio sobre siniestralidad del riesgo de helada en el viñedo de vinificación: evaluación retrospectiva teniendo en cuenta la reestructuración del sector desde 1995.

CEIGRAM (2021). Caracterización de las variedades tradicionales de las especies de pepita de interés comercial y agroecológico, y de sus necesidades de mejora en relación con su adaptación al CC.

CEIGRAM (2022). Sistema inteligente de diagnóstico de la huella de carbono y la mitigación del cambio climático en el sector vitivinícola (VID-EXPERT).

CEIGRAM (2023a). Estudio sobre el Sistema de Seguros Agrarios. Combinados en la actualidad. Retos y perspectivas de futuro.

CEIGRAM (2023b). Evaluando la demanda de AGUA para el uso aGRario para la ADAptación al CC a nivel de subcuenca (AGUAGRADA).

CEIGRAM (2023c). Soluciones tecnológicas 4.0 de predicción del rendimiento vitícola a largo plazo y prevención de daños derivados de la influencia del CC. BIGPREDIDATA.

CEIGRAM (2024). Agroclimatic risk assessment and designing insurance in tomato cultivation in Malta.

CEIGRAM (2024a). Viñedos con CUBIertas vegetales ante el Cambio climático (CUBIC).

FAO (2016). Climate Change and Food Security: Risks and Responses. Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://www.fao.org/3/i5188e/i5188e.pdf

Goddard, L., & Dilley, M. (2005). El Niño: Catastrophe or Opportunity. J. of Climate, 18(5), 651-665. https://doi.org/10.1175/JCLI-3277.1

Hansen, J. W., Mason, S. J., Sun, L., & Tall, A. (2011). Review of seasonal climate forecasting for agriculture in sub-Saharan Africa. Experimental Agriculture, 47(2), 205-240. https://doi.org/10.1017/S0014479710000876

IPCC (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/

Kamilaris, A., Prenafeta-Boldú, F. X. (2018). Deep learning in agriculture: A survey. Computers and Electronics in Agriculture, 147, 70–90. https://doi.org/10.1016/j.compag.2018.02.016

Medina Martín, F. (2015). Impactos, vulnerabilidad y adaptación al CC en el sector agrario: Aproximación al conocimiento y prácticas de gestión en España. Oficina Española de CC. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid. https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/impactos_vulnerabilidad_adaptacion_cambio_climatico_sector_agrario__tcm30-178448.pdf

Meuwissen, M. P. M., Feindt, P. H., Spiegel, A., et al. (2019). A framework to assess the resilience of farming systems. Agricultural Systems, 176, 102656. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2019.102656

Moser, S. C., & Ekstrom, J. A. (2010). A framework to diagnose barriers to climate change adaptation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(51), 22026-22031. https://doi.org/10.1073/pnas.1007887107

Wolfert, S., Ge, L., Verdouw, C., & Bogaardt, M.-J. (2017). Big Data in Smart Farming – A review. Agricultural Systems, 153, 69–80. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.01.023